思考解析度高的人,能夠洞見課題的核心,並提供高效解決方案

前言

作者以解析度來表示一個人對事物、議題的理解程度,以及能否清晰且詳盡地進行分析與整理,甚至是否能提供有效的解決方案。解析度低表示,沒辦法清楚地說明事情或問題的狀態,全是抽象、空泛的說法,既無法深入探討,也沒有類推的能力,且沒辦法更進一步探究事物的本質。

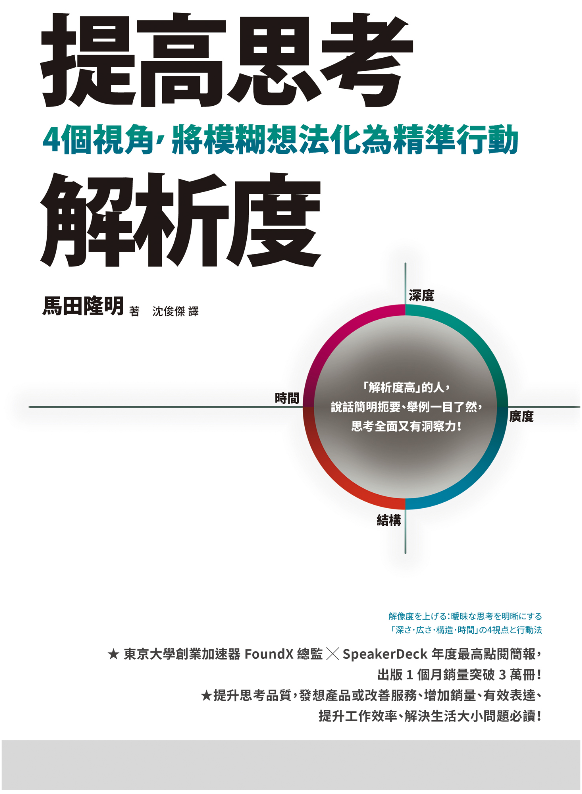

無論是課題(作者在書中的用詞,即議題、問題、事物)或它的解決方案,我們都可以從四個視角深度、廣度、結構、時間來分析與整理。作者在書中也提供很多行動方案來提高解析度。

特別來聊一下「深度」

多數人現在的問題在於「深度」不足,想要查的東西只要上網就可以抓到一大把資料,甚至有 AI 工具整理那些以前要一個一個點進去才知道內容寫什麼的連結,我們現在只要整理一下資料,然後把簡報做得完整精美一點就好(甚至現在連簡報都可以使用 AI 來做了),這樣就代表我們思考過了。

但問題就在於,因為資料取得太容易,而且有工具幫忙整理,所以我們很容易就認為這些就是答案了,無論是分析還是解決方案全都有了,變相地把思考交給手機或者電腦,許多人甚至不懷疑網路提供的內容之參考價值。

我們一定都知道,現在的社會講求效率,什麼事情都要快,產品、技術、知識、模式的更新迭代速度越來越快,傳遞的速度也在加快,透過網路傳播,除了上網看文章,還可以看影片、聽 podcast、參加線上論壇,因為什麼速度都變快,所以我們沒有太多時間,最好有人幫我們整理出重點,原本一本書或一門技術可能要幾十個小時才看得完,現在只要幾十分鐘我們就能獲得整理好摘要的知識(甚至還可以快轉)。

但只要再深入地探究問題,我們很多人的大腦就卡住了,沒辦法再進一步的思考問題的可能性,或者沒有適合的詞彙可以使用;作者在書中也有談到一個人對言語文字的使用程度,可以反應這個人的「解析度」是否夠高。

因此,作者提出,只要在深度下足功夫,便能夠在這個時代脫穎而出。你要知道自己不知道什麼。我們對一門知識如果認識得不夠多,我們是無法再進一步提出問題的,像是課堂上老師問我們有沒有問題,除了不好意思提問之外,很多時候我們是連問題是什麼都不知道,所以沒有任何疑問,這也是解析度低的表現。

唯有先知道自己已經知道的部分,然後去探索自己未知的部分,逐步地加深我們對這個議題的理解程度;當我們對某個事物的認識達到一定深度之後,我們就會去擴展廣度,從不同的視野得到意想不到的可能性,然後進行類推,繼而整理出一個完整的系統或模式,掌握事物的脈絡與複雜性。

結論

從目錄來看,這本書的架構似乎非常嚴謹,分別使用深度、廣度、結構與時間這四個面向探討課題與解決方案這兩個主題;但實際讀起來會發覺整本書很鬆散。

內容依然是跟隨著目錄去走沒有錯,但是讀著讀著很容易就走神,忘記自己現在在哪個地方都迷失了;作者有很多東西想講,但是書寫的方式很凌亂,導致在閱讀時常有一種無所適從的感覺。

就我讀這方面書籍的經驗來看,一個有很明確主題的書籍,即使作者想講的內容很多,其論述也是跟隨著脈絡進行下去,一環扣著一環,只會引發我們進一步去思考該怎麼應用,而不是困惑『我讀到哪了?』。

而且這本書我覺得最大的一個缺點就是,常常有很多講了一半的東西,或者套用一些理論或商業模型的名詞就帶過了,然後帶來的就是『然後呢?』、『就這樣?』、『所以你想表達什麼?』諸如此類的疑問。例如書中的段落:

「若能及早發現市場或用戶發生指數型變化,就能及早投入潛力巨大的市場。…」,然後沒解釋什麼叫做指數型變化,潛力巨大的市場具體指的是什麼?有什麼指標才算是巨大的市場?

又或者「在價值鏈上尋找需要改進的部分;如果建立了獨特的價值鏈,還能創造出獨特的價值」,這段話不就如作者一開始自己說的解析度很低的表現嗎?聽君一席話如聽一席話,講了一堆好像很有道理的話,但具體該怎麼做?作者就沒進一步的說明了。

如果是想了解更多關於提高思維的方法,我覺得有更多更好的選擇。