出版日期:2023/Dec./01

大腦的兩條路徑:雙重歷程

我們有多麼了解我們自己?我們日常生活、工作、人際往來當中的每一個決定和行為真的都是自主做出決定的嗎?

作者 David G. Myers 是一名研究型心理學家,他寫的這本《慣性思維》告訴我們,有很多事情看似都是自主發想與行動,但其實我們都只是依照過往經驗、直覺完成的。仔細想想,這是很合理的一件事,我們不可能每一件事都要仔細思考才動作,這會讓我們的生活過不下去,像是小嬰兒時我們要學習走路,長大後應該不會去思考該怎麼跨出第一步、接著第二步吧?

我們的大腦有兩條路徑,一個是有意識的(負責邏輯思考、學習),一個是無意識的(負責直覺、自動化),當我們學習一項新技能時會盡可能吸收與練習,但是當它變成我們的純熟技能時,我們能不假思索地運用它,不用刻意思考就知道如何完成一系列的動作,例如開車、投擲棒球。

但是反過來,這些「身體學到並記住」的事情,也會在無意識中反過來影響我們,而我們卻不自覺。例如一位失智患者每次都認為他與眼前這位醫師是第一次見面,有一次當醫師要伸手握他向他打招呼時,這位患者卻不由自主抽手了,患者也不知道為什麼,但是他總覺得跟眼前的人握手是一件不好的感覺(因為醫師曾對這位患者坐過手心放圖釘,測試他能否記得的實驗),這就是他的身體記得握手會刺痛,但是大腦沒記住的實例。

我們的「內隱記憶」其實擁有很多連自己也無法察覺的回憶。

善用自動化的慣性

直覺式的心智模式是有其必要的,能讓一些無關緊要的事情自動化執行,讓生活過得輕鬆一點;但是水能載舟亦能覆舟,如果我們任由直覺式的心智主導我們的行為,我們有可能建立壞習慣而不自知,所以我們如果想要培養好的行為,或者想要達成某個目標,要反過來利用無意識的慣性生活,我們可以先有意識地建立一套「自動化流程」,待身體與大腦熟悉這些流程和行為時,就能不費力地完成這些事情,有關於培養習慣的熱門暢銷書《原子習慣》正是利用人類這種直覺式的心智,幫助自身建立良好習慣、戒除壞習慣的方法。

我與他人

C.S.Lewis 在他的書中寫道:「 自我意識(self-consciousness)必須要與一個『他者』對比才得以存在。」

無論是什麼時候(除非睡著或者失去意識),我們都能夠察覺到自己和別人的差別,這種察覺到差別的感覺還會隨著身處的團體而放大,例如我在一群幼兒裡是高個子,但是我到了荷蘭可能瞬間變成矮子;一位黑人女性在一群白人女性團體裡會認為她是黑人,但是她到了黑人男子團體裡時便會將自我的概念轉換成她是女人。

我們與他人的差異越大,自我意識就越強烈,然而,就算我們與他人有再多的共同點,我們也總是能找出那極其微小的差異,這是一種不由自主、潛意識會去尋找的,不是嘴巴上說:「我們沒有不一樣」就可以否認。

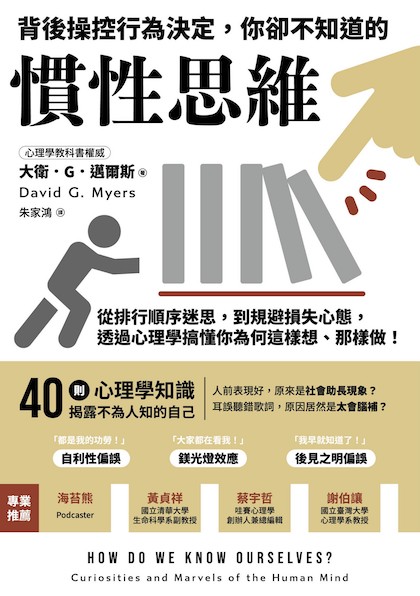

自利性偏誤和鎂光燈效應也是一種人我意識的區別。自利性偏誤讓我們認為自己比其他人優秀,當在談論一件工作的貢獻度時,人們也總是習慣放大自己的功勞與付出。鎂光燈效應則讓人們認為自己是眾人的焦點。

自我與他人的概念擴展到團體時,也容易區隔出「我們」和「他們」。人都有歸屬需求(need to belong),因此會尋求社會認同,讓我們共同面對外來的競爭,而他我的區分會讓人更偏好自己的團體,貶低「他們」,這就是「內團體偏私」,這樣的偏好和對抗在例如球隊之間的對抗,尤其是同一城市的兩支球隊像是曼城和曼聯,或者洋基對紅襪;更大的對抗則是相鄰或者有歷史糾葛的兩國、兩族。

對抗越激烈越容易讓人們對「他們」帶有偏見,即刻板印象與內隱偏見。經過許多社會心理學的研究證實,要完全消除這類的偏見很難,而且也難以延續到日後的思想言行,作者認為要打破藩籬的方法不斷地透過溝通、認識、多元化、消除對立等方式。

熟悉代表安全,熟悉也會創造信念

除了我們會不自覺地與他人進行區隔之外,像是自利性偏誤、社會認同、內團體偏私這樣的行為其實都跟熟悉有關。我們熟悉自身的一切,所以比較偏好自己,我們喜歡待在自己熟悉的環境和團隊裡,因為這樣讓我們感到安全。

「安全感」是我們人類最基本的需求之一,尤其是遠古以前在野外狩獵生存那段祖先記憶。這種安全感的需求會讓我們無意識地選擇熟悉的事物。

人會在毫無自覺的情況下,接受到某種刺激,也會因為熟悉而喜歡上該事物。

所以為什麼企業要一直砸錢在各個地方投放廣告,無論是社群、影音平台或者車站等公共空間,即便我們只是匆匆一瞥而沒留心過,即使我們對這些東西沒有需求,但等到哪天你需要這些商品或者親朋好友問你的想法,人們很容易推薦看過的品牌,哪怕從沒用過。

政治宣傳也是一樣的道理,選舉期間看到大街小巷滿佈各個候選人的廣告刊版,勤走菜市場握手寒暄,增加曝光度的背後心理學就是要讓人們熟悉,只要有意願出門投票但不知要投給誰時,腦海中那張臉孔和名字就浮現了。政治宣傳標語也通常是短短的一兩句話,如果搭配盛行的諧音梗,那就更好記、更容易複誦了。

熟悉的事物會創造信念

無論是商業、政治、體育競賽的隊呼或其他各方面,單純重複效應是具有力量的,它會強化我們對支持的團體、品牌的認同,缺點是,可能會造成極端對立的狀況。

人我區隔,社會比較讓人不幸福

人類一定會區分你我,就如前面說的,這是建立自我意識的方法,無論是個人層次還是群體層面。而這就會帶來競爭和比較。

遺憾的是,人類天生就是會進行社會比較(social comparison),而且大多數時候都是向上比較,並且人類好像很擅長把自己過得很不開心,特別喜歡關注那些讓自己羨慕嫉妒恨的人事物,然後偏愛跟那些東西進行比較,再讓自己不高興一整天。如果我們一直將注意力放在「比上不足」,這只會增添我們過得不好的感覺。現代人最常比較的就是收入了,月薪七萬的人在月入三萬的人面前會覺得自己過得很不錯,如果放在年收入數百萬的群體當中,月薪七萬的人可能就覺得自己賺得太少。

社群媒體的興起則是助長了這樣的趨勢。社群媒體的興起是要讓人們聯繫更方便,只要人們來往更密切,情感往來就會更加熱絡,但實際上,比起這樣的美意,社群媒體只是更進一步擴大社會攀比的現象。我們一定常看到同學、朋友、同事日子過得精采萬分,一則看到國外滑雪度假、一則看到浪漫的求婚影片、一則看到買進人生第一間房子,相形之下自己的人生好像很無趣、沒有成就感、很廢。

這種「別人的生活更有趣」的心態,就是社群媒體心理效應的一部分,這樣的心理效應會進一部放大我們對自身不滿、比別人差的感受。曾有研究做過實驗,僅僅只是滑動與隨意瀏覽 po 文數小時,也會造成人們情緒低落。

也有其他社會研究發現,使用時間相同之下,比起看電視和上網打遊戲,社群媒體與精神障礙的關聯性更強。現代人的憂鬱症、焦慮症、自殺與自殘的比例都在上升,尤其是青少年族群,因此也有人懷疑這是社群媒體助漲的趨勢之一。

由此可知,一直與他人比較不會讓我們的生活更快樂,因為當一個喜愛比較的人取得一項成就之後,這份喜悅會逐漸趨於平淡(人類天性之一,習慣),然後眼中繼續搜索別人比較好、他比較差的事物,繼續比較。

攀比會讓生活樂趣盡失 - 美國前總統老羅斯福

有意識地選擇,讓自己更幸福

與他人建立關係是人類的天性之一,如前面所說,人們需要有歸屬感,想要尋求社會認同,社群媒體原本也是希望人們的往來更加緊密,結果變成人們炫耀比較、企業爭奪消費者眼球的平台。

放下手機、刪除社交軟體是一種方法,如果你覺得太極端,那麼可以試著減少使用的時間,然後增加現實生活中真正的互動。

作者在書中提到多個社會實驗,只要是友善待人,自己也會感受到更正向的情緒、減少負面情緒,用在購物方面的話,體驗也會比較滿意。例如在咖啡廳或便利商店跟店員輕鬆寒暄互動,就算只是閒話家常,或者一起聊聊最近的天氣都會讓人的感覺更好。

社會心理學有一種理論叫做「自我知覺」(self-perception),人類能透過觀察自身行為來了解自己,簡單地說就是,行為會反過來影響個人的意識與態度。當你想表達自信的樣子,抬頭挺胸邁開步伐走路;當你做了一整天的公益服務,人們也感謝讚美你的付出,你會認為自己是個有善心、回饋社會的人。

發表演化論的達爾文也曾說過:只要表達某種情緒,便可以「強化該情緒」。確認偏誤是人類一種典型的認知行為,當我們相信一種想法/說法,人們會尋找支持這個想法/說法的證據,進而強化它。

信念固著會鞏固剛形成的想法,確認偏誤會助長我們去尋找支持這個想法的證據(忽略反駁的證據),找到越多的支持證據,會再進一步助長信念固著。想成為一個正向、正念、快樂的人,你要先調整自己的心態是一個正向的人。

你可以試著先從感恩自己擁有的事物,一個一個檢視你擁有什麼,然後發自內心的感謝你擁有這個東西。再來是試著讚美他人,為了讚美別人,你的注意力會去搜尋對方的優點,讚美的言詞蘊含眾人想像不到的力量。這種「利社會性」不只是會造福別人,也造福自己。