微小改變,非凡成果

前言

習慣對一個人的影響是日積月累且巨大的,一個人下班後就習慣坐在沙發吃零食喝啤酒,另一人則習慣有規律地進行有氧與無氧運動,十年後這兩人的體態與健康狀況會有怎樣的差異?

小小的改變能為我們帶來什麼變化?該怎麼培養一個好習慣?為什麼維持一個好習慣這麼困難?《原子習慣》的方法簡單易懂,並且容易執行,當然,還是得通過一系列的設定來幫助我們自己。

《原子習慣》這本書不講一堆鼓勵人心的話語,不激勵你跟命運、跟散漫的自己搏鬥直到成功為止。雖然內容都有科學根據,但不是大談學術理論,重要的是實際層面的實踐,而且是有流程的。大致的流程是:

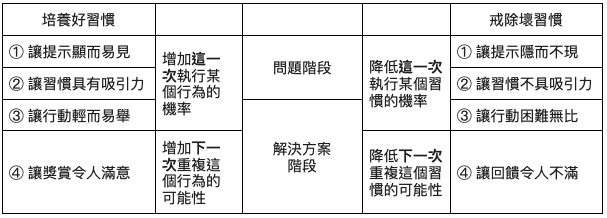

覺察 → 想要改變 → 身份認同「我是什麼樣的人」 → 讓提示顯而易見(提示) → 讓習慣具有吸引力(渴望) → 讓行動輕而易舉(回應) → 讓回饋令人滿意(獎賞)。

你想成為什麼樣的人 vs. 你是什麼樣的人

改變始於覺察

「覺察」始終是改變的第一步,我們必須意識到自己的壞習慣與行為之後才會想要改變。那麼,當我們察覺到自己的壞習慣,並且有動機想要改變,又為何過了一段時間之後就懈怠了呢?

我們之所以難以建立與維持一個好習慣,其實大部分都是心智流程錯了。絕大多數會失敗的原因,是走「結果 → 過程 → 身份」這個流程,也就是從「我想成為那樣的人」,然後設立成果與活動目標,例如「我想要有健美的身材」,於是我開始擬定健身計畫、去健身房、緊盯我的飲食;若干時間後我做到了,但後來因為生活、工作大大小小的事情所干擾,所以我變得疏忽飲食與運動計畫,於是身材又開始走樣了。

目標是屬於短期的成果,而且我們很常會只專注在追逐這些目標,而在過程中忘記做這些事情的真正目的是什麼。也因此當我們達到想要的結果時「我練出肌肉線條了,我有六塊肌了」,就開始懈怠。

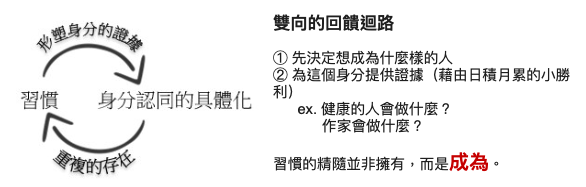

而今天我將改變的過程顛倒過來變成「身份認同 → 過程 → 結果」會如何?

「我是一個注重健康與體態的人」,因此,我有固定運動的習慣,我會適度安排有氧與無氧運動,我很看重我的飲食,所以我選擇健康的食材與烹調方式、避開那些高油高糖高鹽的食物,我不熬夜且每天睡滿七個小時,我愛喝水勝過於喝飲料,我保持身心愉快…等,這所有活動都匹配像我這樣「注重健康與體態的人」,我不是勉強做這些事的,這些事本來就是我生活的一部分。

因此,作者 James Clear 才會說,如果要長期發展,我們應該專注於設計系統,聚焦於整體系統。這段的概念我畫了一張圖如下:

改變行為的習慣迴圈

難以建立或維持一個好的習慣,除了改變的出發點錯誤之外,我們也太常:

.高估意志力、低估環境的影響

.設立過高的目標、輕視眼下微小的動作

.延遲滿足的心態、忽略立即滿足對重複行為的鼓勵

我們應該讓環境與系統幫助自己達到我們想要的目的。我們可以善用作者提供的方法幫助自己,像是執行意向+習慣堆疊+誘惑綑綁+追蹤習慣:

⓪ 我會在某時、某地(最好、最具體的提示)

① 做完現有的習慣之後

② 接著做需要的新習慣(需要做的事)

③ 並且記錄追蹤我需要做的新習慣

④ 最後可以做我想要做的習慣(想要做的事、立即的獎賞)

此外,作者在本書《原子習慣》所談的習慣迴圈,也就是改變行為的四個法則,不只能應用在培養好習慣,也能用在戒除壞習慣,這是是一體兩面的模式,我將這個模式用下列的表格表示:

結論

「習慣」就是時常發生且幾乎是下意識執行的行為或舉動,而且通常會搭配某種情境而出現,像是緊張就咬指甲、打哈欠就想喝咖啡,這全然是一種自動化的過程。將我們時常做的事情不假思索地自動化,是為了節省大腦的空間,因為動腦思考是很消耗身體能源的事情,我們的天性又比較傾向做輕鬆、不費力、不需思考的事情。如果這個舉動是好的,它長期而言能為我們帶來巨大的利益,相反地,假如這是一個壞習慣,或者成為阻礙我們進步成長的行為或模式,這也將會為我們造成巨大的傷害。

雖然本書強調「改變始於覺察,從身份認同開始」,但緊抓著固定的身份不放卻不夠彈性,一個具有權威的軍官退休後仍想對他人的行為進行指揮、一個有豐功偉業的運動員在退休後卻無所適從…等固守自己「以前的」身份不放的例子。

想要減輕身份喪失的影響,就必須學會重新定義自己:

我是具有權威的軍官 → 我具有全局視野,並且與我的團隊進行合作

我是優秀的運動員 → 我是心理素質強大且熱愛挑戰的人

缺乏自我覺察是毒藥,反省與複查則是解藥。